| 第4回 福井から発信する「ロボットを使った教育未来支援事業」 |

|

|

ロボットを活用した「ソフトウェア・エンジニア育成」で業界に貢献する福井市の株式会社永和システムマネジメント |

|

|

|

■ 福井の産業と教育 |

|

株式会社永和システムマネジメントの本社は福井県福井市にある。 株式会社永和システムマネジメントの本社は福井県福井市にある。

福井県は日本のほぼ中央、日本海側に位置している。北陸という地域名から、関東の方には福井はずいぶん北にあると思われているふしがあるのだが、京都から見て北陸であり、東京からはほぼ西方に位置している。福井の人は我慢強い職人気質と、好奇心旺盛で商売好きな両面を持っている土地柄と言える。機械金属や繊維染色の微細加工を得意とした企業が多く存在し、共働き率、家庭貯蓄高は全国トップクラスで堅実な人柄が多いとともに、人口あたりの社長の数が日本一で積極的な気質にもあふれている。しかしながら、アピールできるような製品やブランドを持つ地元企業はそう多くない。電車、飛行機を利用すれば京都まで1.5時間、大阪2時間、東京3時間でアクセスできるが、その利便性からか下請け型企業が多い。共働き率が高いというのも付加価値の高い仕事が少ないことへの対応とも言える。

一方で福井は教育熱心である。人口あたりの図書館数、大学進学率、一人当たりの教育費といったところはみな全国トップクラスにある。県内人口は少なく(約83万人、全国43位)、内需に乏しい福井は、古来より近畿圏、近年ではさらに首都圏をも相手とした貿易により産業を興してきた。

“よそ”で通じる技術と商売のできる人材を熱心に育成してきたのかもしれない。

|

|

■ ロボットを使った組込みソフトウェア・エンジニア研修 |

|

| 永和システムマネジメントの教育未来支援事業部では、エンジニア育成支援として、自律型ロボットを使った組込みソフトウェア・エンジニア研修カリキュラムを開発し適用を推進している。ロボットといってもあくまでソフトウェアに重点をおけるようハードウェアは市販キットを使用する。LEGO社(デンマーク)とMIT(米国)の共同研究開発によるLEGO

Mindstormsによって製作したロボットをソフトウェアで制御する。LEGO Mindstormsは、CPUに日立製H8を内蔵しており、光センサ、タッチセンサの入力と、モータ、ライトといった出力に赤外線通信機能を装備し、パソコンで作成したプログラムを赤外線でダウンロードすることにより自律制御が可能となる。ギア、シャフト等複雑な部品もあり、作成できるロボットは自在でどんなLEGOブロックも接続が可能である。余談になるが、LEGOブロックは全てのブロック(部品)がつながるとのコンセプトから、非常に精巧でしかも堅牢な部品となっており、40代のお父さんが子どものころ遊んだブロックも、現在市販されているブロックとちゃんと組み合わせられる。ブロックはプラスチック製で金型から生成されるが、この精密な金型は実は福井の企業のマシニングマシンによりつくられている。LEGO

Mindstormsは日米欧のコンセプト、知恵、技術が融合してできていると言える。 |

|

|

|

|

|

センサ入力とモータ、ライト出力

黄色い大きなブロック内にH8を内蔵

|

|

ギア、タイヤ等、800以上のパーツ |

|

|

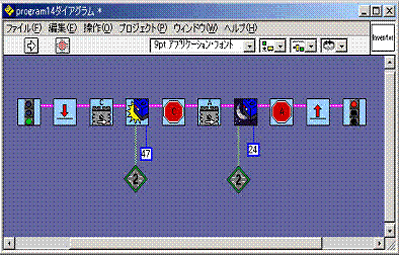

| LEGO Mindstormsはいくつかの方法でプログラミングが可能である。専用のROBOLABというソフトウェアは、命令アイコンをつなぐことで、複雑な文法を覚えなくてもアルゴリズムを考えるだけでプログラミングが可能である。またLEGO社がMindstormsの仕様をオープンにしたことで、C、C++、Java、Visual

Basicといった言語でも実装することができる。プログラミング初心者から中級レベルのエンジニアまで、幅広い研修に利用できる環境となっている。 |

|

■−見える−ソフトウェアと研修成果の可視化 |

|

|

自律型ロボットを使ったソフトウェア教育の特徴として「見える」ということが挙げられる。

ビジネス系のソフトウェア開発と比較して、組込み系ではソフトウェアとハードウェアの動きの連携を把握することが必要となってくる。ここにロボットを使う大きな意味がある。

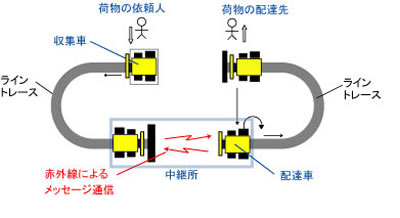

例えば、黒い線をはずれないように車両型ロボットを走行させる(ライントレースという)といった開発を行う場合、これはフィードバック制御となるのだが、

|

1) |

ラインをはずれないためにはどのようにロボットを動かせばよいか?(分析) |

2) |

そのようにロボットを動かすにはセンサ入力からモータ出力をどう制御すればよいか(設計) |

3) |

それをソフトウェア化(プログラミング・実装)する という手順を踏むことになり、 |

4) |

プログラミングの結果は、ダイレクトにロボットの動きとなって現れる(テスト)。 |

|

|

よいソフトウェアかどうかは、ロボットの動きが教えてくれる。自分の開発結果(研修成果)はよいか悪いかということが「見える」ようになるとともに、研修指導者からすれば受講者がどこまで理解できどこまで開発できているかも「見える」ようになる。

|

|

|

|

開発実践課題の例・自動搬送システム |

|

|

|

|

|

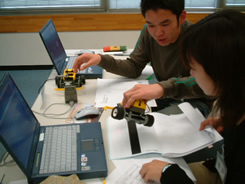

| 新人研修での取り組み |

LEGO Mindstormsを使った研修では、OS、デバイスドライバ(クラス等)は標準で用意されており、この研修カリキュラムは初心者、初級エンジニア向けとして組込みソフトウェアのアプリケーション層の開発を体験することを目的としている。またこのカリキュラムの特徴は、分析、設計、実装、テストという開発における全工程を体験できるようにしてあることにある。分析、設計ではUML(Unified

Modeling Language)を使っている。(永和システムマネジメントでは「JUDE」というUMLモデリングツールを開発・販売しており、ソフトウェア開発へのUML適用も推進している) これは多くの企業の新人研修担当者からの要望によるもので、「ソフトウェア開発とは何をするものなのか」を新人研修の中で理解できるようにして欲しいというものに応えた内容で、3〜5日間で全工程を“体験”できるようにしてある。開発における設計、実装、テストのつながり、相互関係、品質確保への取り組みといった内容を、これもロボットをつかったシステムという「見える」カタチで体験できるようカリキュラム化してある。

このカリキュラムは2004年春から適用を開始し、すでに300名以上の受講実績となり、2005年春にはさらに多くのエンジニアの卵たちがロボットと奮闘することになるだろう。 |

|

■ 学校向け教材 −早期人材育成とソフトウェア教育の体系化を目指して−

|

| |

|

|

| 「知恵を得るためには、体験する以外によい方法はない。」 アルベルト・アインシュタイン |

|

学校教育向けにもロボットを使ったプログラミング教材を開発している。「WARP(ワープ)5500」は、中学校技術科の「情報とコンピュータ・プログラムと計測制御」に適応したもので、文部科学省学習指導要領に準拠した内容となっており、アイコン型プログラミング用ソフトウェアROBOLABを使用する。ROBOLABを採用したのは、プログラミングを楽しくわかり易く体験してもらいたいとの考えからである。例えばBasicにしてもJavaにしても、プログラミングするには(中学生から見れば)呪文のような文法を覚えなくてはいけない。これはやっと英語を習い始めた時に、さらに外国語のようなものを覚えて、さらにアルゴリズムを考え出すという2つのことを一度にやることになる。それは辛いことが多くてせっかくのソフトウェアに触れる機会がプログラミングを嫌いになってしまわないかとの懸念があった。ROBOLABを使えば、文法を覚える必要はなくアルゴリズムに注力ができ、しかも自分の考えがロボットに動きとしてダイレクトに表れ、楽しくプログラミングが可能となる。「REAL(リアル)シリーズ」は、高校、大学、専門学校におけるプログラミング学習教材で、入門編としてROBOLAB、さらに応用編としてVisual

Basic、C、Javaを使用したシリーズとなっている。

実際に授業で体験した生徒達の感想には興味深いものがたくさんある。少し紹介すると

「プログラムは正しくてもロボットがうまく動くとはかぎらないことがわかった」

「自分の作った設定で何度も走らせて間違えた箇所を少しずつ直していくのが難しかった。でも、その分うまくいったときは嬉しかった」

「プログラムを変えれば本体が変化しなくても、もっとこうりつ良くつかえるのがすごい」

「コンピュータのことなんてあまり興味がなかった。頭のいい人が作ってそれを使えればいいと思っていた。でも少し理解できたのはうれしかったから、もう少しコンピュータに興味を持とうと思った」

|

|

|

|

ROBOLAB プログラミング画面 |

|

|

|

|

|

| REALシリーズ |

中学校、技術科の学習指導要領では、「プログラムの機能を知り、簡単なプログラムの作成ができること」「コンピュータを用いて、簡単な計測・制御ができること」といった学習目標となっている。また工業高校、工業高等専門学校では、各学科で、制御ソフトウェアのプログラミング教育が行われている。これらの学習はソフトウェアで「計測制御する」ことが中心であり、考えようによっては中学校、工業高校、高専では、組込みソフトウェアへの取り組みがなされているとも言えるかもしれない。エンジニア育成をひとつの目標として、中学校から企業エンジニアまでのソフトウェア開発教育体系づくりを目指して今後もカリキュラムを改善していきたいと考えている。 |

|

■ ワークショップ運営とロボコン運営 |

|

| ・ ロボ・キャンプ |

|

|

|

| 親子でプログラミング |

永和システムマネジメントでは、2000年よりロボット製作制御体験教室「ロボ・キャンプ」というワークショップを主催している。これは、小中高校生および小学生親子を対象としたもので、ソフトウェアやプログラミングをより身近に感じてもらうとしたものである。2000年に会社設立20周年を記念し、地域貢献活動実施を考えていた際、社員発案により生まれたもので、毎年夏休みを中心に5年間で延べ838組1、427名が参加している。当初は本社1Fのオープンスペース(名称:コミュニケーションパークWITH)での開催であったが、2003年には、東京、石川にて中学校、高校との連携開催も始まり、2004年には東京、新潟、神奈川、石川、福井、大阪にて、学校や科学館との連携開催に広がっている。(SESSAME・組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会とも連携し、2004年夏には東京大学でも開催した) |

|

|

|

|

|

| 中学生のライントレース競技会 |

|

ロボ・キャンプの様子 |

|

|

・ WRO

(World Robot Olympiad) |

|

シンガポール・ナショナル・サイエンス・センターの呼びかけで始まった、アジアを中心とした国と地域による自律型ロボットによる競技会「WRO」を開催している。これは子どもたちの創造性と問題解決力を育成することを目的としたロボコンで、市販キットを利用することで参加し易い環境としている。日本では科学技術館(東京都千代田区北の丸公園・財団法人 日本科学技術振興財団)の協力のもと、永和システムマネジメントも参加するWRO

Japan実行委員会により主催されている。科学技術館での全国大会を経て2004年11月にシンガポールにて開催された第1回WRO国際大会へ日本から4チームが参加した。ロボット制御を通じ国際交流も楽しむ中で、子どもたちがコンピュータ、ソフトウェアに早くから興味を持って取り組んでもらえるよう期待している。 |

|

|

|

|

|

| WRO国際大会 日本代表選手団 |

|

WRO国際大会での競技 |

|

|

|

|

組込みソフトウェア・エンジニアの祭典として、2002年から開催されているUMLロボットコンテストの運営に協力している。日本にはロボコンと名のつくものが多くあるが、これは日本で唯一のオープン参加によるソフトウェアのロボコンで、LEGO

Mindstormsでつくった自律型車両ロボットの制御(スピード)と、UMLを使った分析・設計内容も審査されることが特徴。2〜3カ月の期間で開発全行程を体験できるもので、初級組込みソフトウェア・エンジニアへの教育機会として、関係者がボランティアベースで運営している。2004年には高校1、大学4、エンジニア36のチームが参加しおおいに盛り上がった。2005年から「ETソフトウェアデザインロボコン(愛称:ETロボコン)」として発展拡大して開催される予定になっている。 |

|

|

|

|

|

| UMLロボコン競技会の様子 |

|

UMLロボコン スタート間近 真剣なまなざし |

|

|

■ ロボットとソフトウェアと教育 |

|

組込みソフトウェア向け教育ツールとして、ロボットの活用はめざましい。また、コンピュータの仕組み、ソフトウェアとハードウェアのものづくりを楽しく学ぶ教材としても組込み型ソフトウェアによる自律型ロボットはこれからどんどん活用されていくであろうと考えている。大切なのは体験すること、実際につくること、そして楽しく自ら学ぶこと。

・ソフトウェア教育のキーワード

「三実教育」 実物に実装し実際に動かして確かめる

R3 Education Real thing , Real Program , Real Motion

|

|

現在、地元の福井大学、福井県産業支援センター等と協力し、「ロボットと教育」をテーマとした研究そして教育現場で活躍できるロボットを開発することを目標とした「楽習(がくしゅう)とロボット協会」を2005年春に設立することで準備中である。産学官の連携によって新しい息吹きを生み、福井が情報、技術、人の交流地点となって、多くの研究者、技術者、教育関係者が集い、新しい知見、技術と新しい産業が生まれることを期待している。 現在、地元の福井大学、福井県産業支援センター等と協力し、「ロボットと教育」をテーマとした研究そして教育現場で活躍できるロボットを開発することを目標とした「楽習(がくしゅう)とロボット協会」を2005年春に設立することで準備中である。産学官の連携によって新しい息吹きを生み、福井が情報、技術、人の交流地点となって、多くの研究者、技術者、教育関係者が集い、新しい知見、技術と新しい産業が生まれることを期待している。

|

|

(株)永和システムマネジメント 教育未来支援事業部の製品、サービスについての問い合わせは、教育未来支援事業部 小林 靖英 TEL

0776-25-8489 warp-info@esm.co.jpまでお願いします。 |

|

バックナンバー |

>> 第1回 北海道 札幌ITカロッツェリア/株式会社ビー・ユー・ジー |

|

>> 第2回 地方企業の活路は、大学の活用にあり/アステック株式会社 |

|

>>

第3回 |

山形県の地場企業がET2004に出展/山形県オープンシステム研究会 |

| |

|